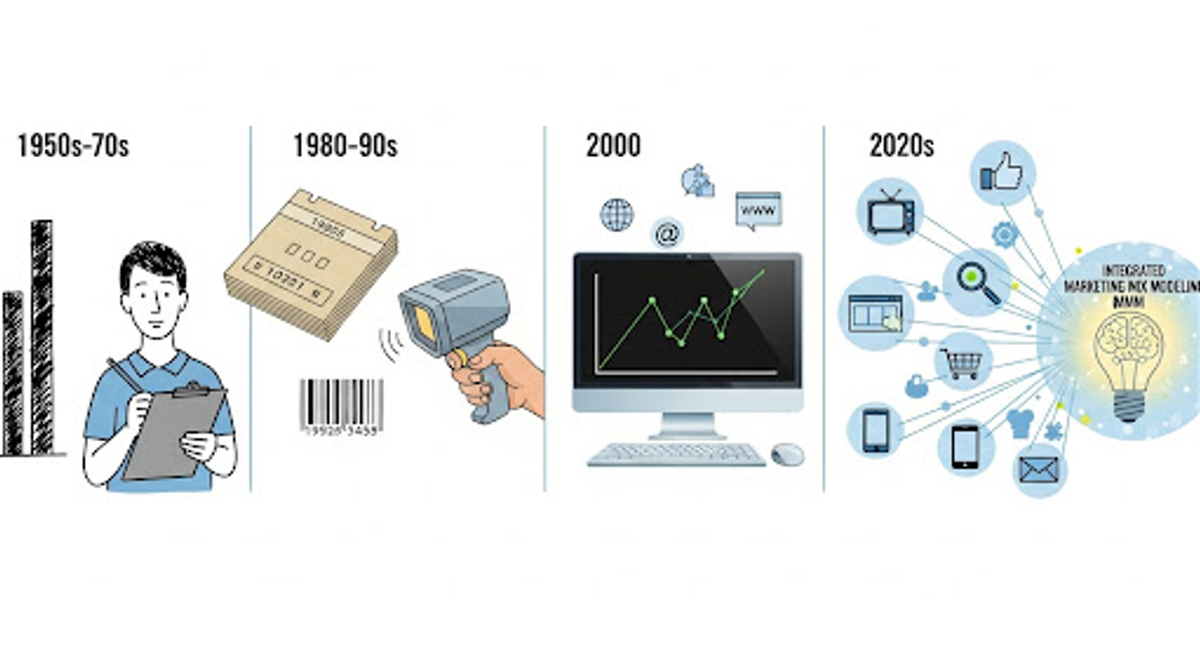

マーケティングデータ分析の歴史

1950〜70年代は、マスマーケティングと基本統計の時代である。経済成長期で、大量生産・消費の時代であり、企業は「より多くの人に知ってもらう」ことを重視していた。そのため、ターゲティングの概念はほぼ存在せずマクロ戦略が主流としていた。分析方法は、定性調査や定量調査に依存しており、調査は手作業で集計されていた。また基本的な記述統計が使用されていた。

1980〜90年代は、セグメンテーションとCRMの始まりの時代である。POSシステムが導入されたことによりSKU単位の販売データ取得が可能になり、ダイレクトマーケティングやロイヤルマーケティングが登場したことにより「顧客ごとに異なるアプローチをする」という考え方が生まれた。RFM分析が分析方法の定番となり、「One to Oneマーケティング」の準備期なのがこの時代である。購買予測モデルの構築や顧客ランクづけ(有料顧客・休眠客・見込客)によるキャンペーン設計を行い始めた。

2000年代前半は、Webマーケティングとアクセス解析の時代である。インターネットの普及によりユーザーの行動履歴が簡単に取得可能となった。また、Google Analytics(2005)などの無料・低価格ツールが登場したことにより、中小企業でもデータ分析が可能となり、コンバージョン率最適化が注目されるようになった。Google Analyticsで訪問者数・訪問経路・ページ遷移などを分析できるようになりPDCAを回しやすくなり、また、A/Bテストや多変量テストの結果も分析できるようになったことよって、施策の効果検証が短期間で可能となった。

2010年代は、デジタル広告・アトリビューション分析の進化である。SNS・スマホ・アプリの急速な普及によりチャネルが複雑化し、最終接点だけを評価するモデルは不十分となったので、MAやDMPが普及し、広告配信の最適化が本格化された。コンバージョン全体を評価するアトリビューションも主流化し「接触してから何日後に購入?」など時系列的・定性的なデータ分析も重要視されるようになった。

2020年代以降は、MMM(統合分析)の時代である。プライバシー規制が行われ、個人トラッキングに限界がきたことと、Webとリアル(TV・店舗・チラシ・イベントなど)の全体施策を横断的に分析する「MMM(Marketing Mix Modeling)」が再注目されるようになったことが時代の特徴だ。MMMはクッキー不要である。そして、売上や来店数などの成果(アウトカム)に対して、どのマーケティング施策がどれだけ効果をもたらしたかを数値で可視化できるようになり、ロジックによりマーケティングを行えるようになった。

現代では、利益を効率的に上げるにはMMMは不可欠なものだ。データの集計・分析には多くの労力が必要で専門知識が求められる。モデル構築や運用にもコストと時間がかかってしまう。だが、安価で簡単にMMMを行うことのできるツールがある。それがNeX-Rayだ。

【PR】効率的なマーケティングならNeX-Ray